L'affaire Cicéron

Ambassade de Grande-Bretagne à Ankara, dans la nuit du 12 décembre 1943.

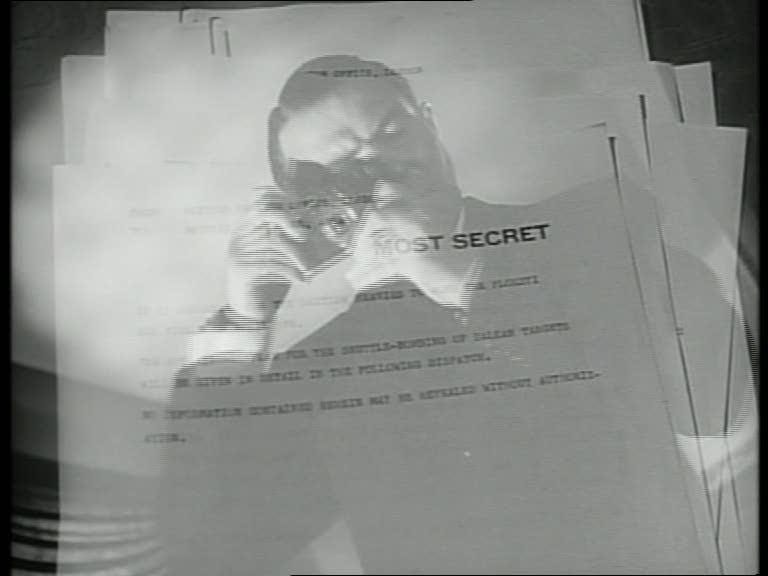

Une ombre passe furtivement devant l’ambassadeur endormi, ouvre la mallette placée sur sa table de nuit et en sort des documents estampillés « Top Secret » : ce sont les procès-verbaux de la grande conférence anglo-américano-soviétique qui vient de se tenir à Téhéran, pour décider des prochaines opérations alliées contre l’Allemagne d’Hitler. Quelques minutes plus tard, l’homme sort un Leica, place les documents sous un lampadaire et les photographie un par un…

Dès le lendemain soir, ce même homme –nom de code Cicéron– remet deux rouleaux de films à l’attaché commercial de l’ambassade d’Allemagne, qui est en réalité un officier des services de renseignement de la SS…

Durant plusieurs mois, bravant tous les dangers, Cicéron fournira aux Allemands des documents ultra-sensibles pouvant à tout moment modifier le cours de la guerre.

C'est le début de la plus grande affaire d'espionnage de la seconde guerre mondiale.

Objectif Turquie !

Un seul regard sur une carte permet de mesurer toute l’importance stratégique de la Turquie à l’automne 1939 : elle a des frontières communes avec la Bulgarie, la Grèce, l’Italie, la Syrie, l’Irak, l’Iran, l’Arménie et la Géorgie ; elle commande l’accès à la mer Noire comme à la Méditerranée orientale, et donc aux rivages de la Roumanie, de l’URSS, de Chypre, de la Palestine, de l’Égypte, de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine.

Au début de la seconde guerre mondiale, cette exceptionnelle situation géographique explique que la Turquie occupe une place de choix dans les calculs stratégiques des grandes puissances : l’Italie de Mussolini, l’Allemagne d’Hitler, l’URSS de Staline et la Grande-Bretagne de Chamberlain. De plus, Churchill souhaite « voir tous les pays des Balkans et la Turquie entrer en guerre », afin que la France et l’Angleterre ne soient pas les seuls pays à supporter tout le poids de l’attaque allemande sur le front occidental.

Face à cette quadruple menace, la Turquie se trouve singulièrement démunie.

À partir de 1940, des foyers de guerre commencent à s’allumer tout autour de la Turquie. Les Turcs s’attendent à une intervention imminente de l’armée allemande. Les Britanniques aussi d’ailleurs.

Le sort des armes en Méditerranée et au Moyen-Orient tourne au désavantage des Britanniques. Le gouvernement turc estime alors plus avisé de chercher quelques garanties supplémentaires auprès des Allemands. C’est ainsi qu’est signé le 18 juin 1941 un traité d’amitié germano-turc. Ainsi, alors que la guerre fait rage partout alentour, les Turcs peuvent se sentir confortés dans leur neutralité et protégés de toute agression de la part des belligérants…

Dès la fin de décembre 1943, les Britanniques accélèrent leur livraison de matériel à l’armée turque et infiltrent le plus possible de « techniciens » dans le pays en prévision des opérations Saturne et Hercules. Ils demandent également au gouvernement turc l’autorisation de faire passer secrètement en mer Noire six à huit sous-marins britanniques.

Dans toute cette affaire, on le voit, c’est le secret qui est le maître mot ; car ainsi que l’écrivait Churchill aux chefs d’état-major : « il est évidemment dans l’intérêt des Alliés de retarder l’action de l’ennemi aussi longtemps possible. » Si Hitler avait le moindre soupçon quant à l’évolution de la neutralité turque dans un sens favorable aux Alliés, il ne manquerait pas d’exercer de féroces représailles contre la Turquie ; les Turcs comme les Britanniques se trouveraient alors en bien fâcheuse posture…

Or, c’est précisément au moment où le secret serait le plus nécessaire qu’il va se révéler fatalement compromis ; car c’est à cette époque que débute en Turquie l’une des plus célèbres histoires d’espionnage de toute la guerre : l’affaire Cicéron.

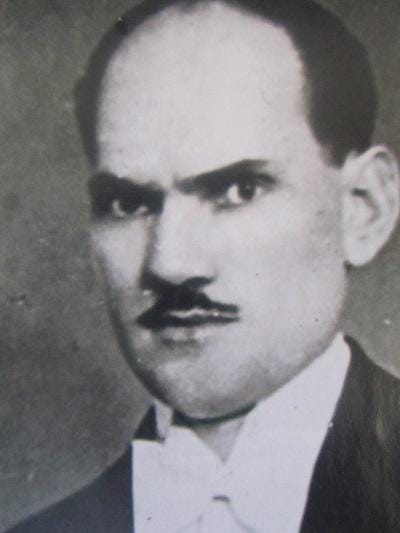

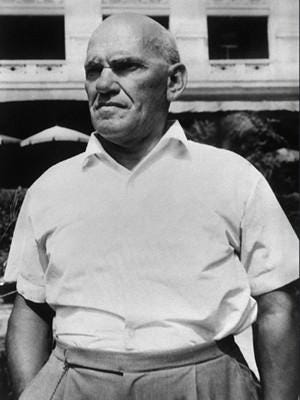

Bazna alias Cicéron

Elysea Bazna a eu une jeunesse turbulente dans la Turquie d’après la première guerre mondiale. Le vol d’un véhicule militaire de l’occupant français le conduit au bagne de Marseille. Cela lui permet de voir du pays, d’apprendre le français et d’acquérir quelques notions de serrurerie chez Berliet à sa libération.

Une fois rentré en Turquie il s’essaye à plusieurs autres métiers, de pompier à chauffeur de taxi ; ce qui l’amène tout naturellement à constater qu’il n’est bon à rien… !

En 1943, il parvient à se faire engager comme chauffeur par le Premier secrétaire de l’ambassade de Grande-Bretagne. Trois mois plus tard, il devient le kavass -le valet personnel- de l’ambassadeur britannique, Sir Hughe Knatchbull-Hugessen. Et c’est là que va naître sa vocation d’espion : le nouveau valet, particulièrement observateur, repère le coffre fort dans la résidence privée de l’ambassadeur et remarque que l’on y entrepose des documents secrets. Bazna écrit dans ses Mémoires : « Les documents les plus importants étaient rangés dans la mallette noire qui trônait sur la table de chevet de Sir Hughe. »

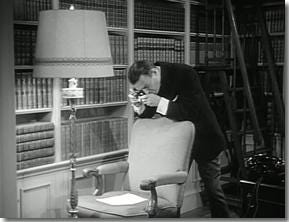

Photographe amateur, le kavass se transforme en virtuose de l’objectif et en James Bond avant l’heure. Il bricole un trépied de fortune pour son vieux Leica, s’introduit dans la chambre de l’ambassadeur alors que ce dernier est dans son bain, et prend une empreinte de la serrure de la mallette avec un morceau de cire. Après cela, il n’a plus qu’à guetter le moment propice… Ce sera le 25 octobre 1943. Bazna photographie 52 documents hautement confidentiels, à commencer par la liste de tous les agents secrets britanniques en poste en Turquie.

Dès le lendemain, le 26 octobre, Elysea Bazna se rend à l’ambassade d’Allemagne et rencontre Ludwig Moyzisch, officiellement attaché commercial et en réalité Sturmbannführer SS au SD, service du Reich spécialisé dans le renseignement à l’étranger, dirigé par le très redouté Hans Kaltenbrunner.

Le kavass Bazna, sûr de lui, lance sa proposition :

- J’ai la possibilité de prendre des photos à l’ambassade de Grande-Bretagne. Tous les documents photographiés jusqu’à présent sont estampillés Top Secret. Pour le moment, je vous offre deux rouleaux dont je demande vingt mille livres. Si vous acceptez la proposition, chaque rouleau supplémentaire coûtera quinze mille livres.

- Comment vous appelez-vous ? demande Moyzisch.

- Aucune importance, répond Bazna. Appelez-moi comme vous voulez.

Le Sturmbannführer fixe son interlocuteur et réfléchit un instant :

- Montrez-moi les films, demande t-il.

- Montrez-moi l’argent !

Moyzisch montre les liasses de billets, les remet dans le coffre de son bureau, prend les rouleaux de pellicule et part les développer. Il revient un quart d’heure plus tard, donne sans hésiter les vingt mille livres et demande à en voir plus.

- On se reverra bientôt, dit Bazna en empochant l’argent.

Avant de prendre congé, il ajoute :

- Vous voudriez savoir qui je suis ? Eh bien je suis le valet de l’ambassadeur de Grande-Bretagne…

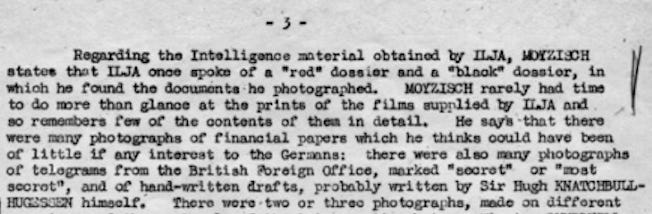

Moyzisch a lui aussi écrit ses mémoires, dès 1949. En ce qui concerne la première rencontre du 26 octobre 1943, sa version coïncide avec celle de Bazna-Cicéron : « Cela paraissait presque irréel. Là, sur mon bureau, se trouvaient les secrets politiques et militaires les mieux gardés de l’ennemi. Ils étaient authentiques, sans l’ombre d’un doute. Un coup d’œil suffisait pour se convaincre que le service rendu au Troisième Reich par ce valet était inestimable ; son prix n’avait pas été excessif. Beaucoup de ces documents étaient des rapports concernant des questions politiques et militaires de la plus haute importance ; tous portaient sur le coin supérieur gauche la mention : Most secret. Ils montraient clairement la détermination et la capacité des alliés à détruire complètement le Troisième Reich. »

C’est l’ambassadeur allemand à Ankara, Franz Von Papen, qui baptise Cicéron cet agent providentiel, « parce que ces documents sont si éloquents… »

Les livraisons suivantes se feront généralement lors de tournées nocturnes en voiture plutôt qu’à l’ambassade. Moyzisch doit développer lui-même les pellicules, la nuit, personne d’autre à l’ambassade ne pouvant être mis dans le secret. Il obtiendra ainsi des dizaines de documents supplémentaires, tous d’un intérêt vital pour le Troisième Reich. Dans ses mémoires, il écrit : « Les gens de Berlin m’envoyaient de longues listes de questions sur Cicéron et ses activités auxquels je ne pouvais répondre. Ils ne cessaient de me demander des informations précises sur le vrai nom de Cicéron, ses habitudes et ses antécédents. » Le 6 novembre 1943, Moyzisch est convoqué à Berlin. Il constatera avec effroi que la nouvelle de l’affaire Cicéron a déjà fait le tour de la capitale du Reich, au point d’être au centre des discussions mondaines lors des cocktails diplomatiques…

Pendant ce temps, les séances de photographie se poursuivent dans la résidence de l’ambassadeur britannique, en son absence ou durant son sommeil.

Les rouleaux de films sont dûment livrés et le matelas de billets sous le tapis de la petite chambre de Bazna-Cicéron épaissit à vue d’œil.

À la consternation de Moyzisch, le kavass affiche sans précaution sa nouvelle richesse : costumes anglais de la meilleur coupe, chemises en soie, montre en or, Mercedes décapotable à bord de laquelle il promène ses nombreuses maîtresses… Les Britanniques sont-ils complètement aveugles ? Moyzish en a des sueurs froides ! Il est alors persuadé que Bazna va se faire prendre d’un moment à l’autre.

Cicéron, première source du Reich

À la mi-janvier 1944, tous les doutes que pourraient encore avoir les autorités du Reich quant à l’authenticité des documents fournis par Cicéron doivent logiquement être dissipés ; car Bazna avait fourni à Moyzisch les minutes d’une des discussions stratégiques les plus importantes de la guerre : celle tenue lors de la conférence de Téhéran. Il en ressortait que les Alliés avaient décidé de procéder à des raids aériens massifs sur les capitales des États balkaniques alliés à l’Allemagne : la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. La première ville visée serait Sofia, dont le bombardement était prévu pour le 14 janvier 1944. À la direction du RSHA, à Berlin, on avait considéré cette information comme le test suprême de la fiabilité des renseignements venus d’Ankara. Or, exactement à la date annoncée, un violent bombardement a dévasté la ville et fait plus de quatre mille morts.

Pour l’Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner, le doute n’est plus permis : Cicéron est une source de première importance !

On ne cache rien au Führer des renseignements fournis par Cicéron, et Hitler lui-même trie soigneusement les informations qu’il juge utile. On sait par exemple qu’il tient compte sans délai des renseignements provenant d’Ankara lorsqu’ils peuvent lui servir à justifier ses décisions ou à prendre des mesures immédiates stratégiques. En revanche, lorsque le renseignement ne lui est pas utile ou va à l’encontre de ses prévisions, Hitler refuse de le prendre en compte. On sait également que Hitler, aveuglé par sa propre vision de la guerre et sa prétendue invincibilité, a toujours nié l’idée que quiconque puisse essayer d’ouvrir une brèche dans le mur de l’Atlantique et a déclaré que l’idée d’un débarquement allié sur les côtes de France relevait de l’extravagance…

Tous ceux qui tentaient de démontrer le contraire étaient jugés pour défaitisme et bien souvent emprisonnés ou exécutés.

Le Secret Service contre Cicéron

Une nuit de janvier 1944, alors que Cicéron et Moyzisch roulent dans les rues d’Ankara afin de finaliser une transaction, les deux hommes sont pris en chasse par une voiture de grosse cylindrée. Bazna panique à l’idée d’être démasqué. Il profite d’un virage serré dans les rues de la vieille ville pour sauter du véhicule en marche. Une fois à terre il se cache et regarde passer ses poursuivants que Moyzisch tente de semer à grands coups d’accélérateur. Le kavass a le temps d’apercevoir la silhouette du chauffeur : un homme au visage jeune et lisse…

Quelques jours plus tard, Moyzisch écrit dans ses mémoires : « La situation à l’ambassade de Grande-Bretagne devenait tendue. Diverses personnes d’après Cicéron étaient arrivées de Londres. Il semblait évident qu’ils étaient là pour vérifier les dispositifs de sécurité. J’en ai déduit que les autorités britanniques soupçonnaient que les fuites venaient de l’intérieur de leur ambassade. Pour Cicéron, c’était une situation dangereuse. Un homme plus avisé aurait tout bonnement renoncé. Je lui avais donné plus de deux cent mille livres, de quoi vivre dans le luxe jusqu’à la fin de ses jours. Pourtant il n’a rien fait. Je crois que c’était moins par avidité que pour la sensation de puissance qu’il retirait de ses activités. »

Effectivement, les Services secrets de Sa Majesté se doutent que des fuites ont lieu à partir de leur ambassade à Ankara. Ils y dépêchent deux spécialistes de la sécurité qui perfectionneront le système d’alarme du coffre-fort de Sir Hughe, et interrogeront le personnel de l’ambassade. Mais les deux agents britanniques ne sont pas des foudres de guerre, et leur mépris instinctif pour les Turcs leur fait commettre de nombreuses erreurs : Bazna-Cicéron répond aux quelques questions anodines posées par les deux agents, joue les imbéciles, et ne tombe pas dans le piège un peu facile que les deux hommes lui tendent en lui posant une question en allemand au milieu de la conversation. Dans ses mémoires, Bazna se souvient : « Lorsque Sir Hughe m’a sonné, je suis entré et je l’ai trouvé assis en compagnie de deux hommes. Ils m’ont dévisagé avec une méfiance toute professionnelle. J’avais toutes les peines du monde à empêcher mes mains de trembler… » Un peu plus loin, Bazna écrit : « Je l’ai pris comme un signe du destin ; j’étais tout prêt à faire disparaître l’espion Cicéron. J’ai retiré l’argent qui était dissimulé sous le tapis de ma chambre et il ne me restait plus qu’à détruire le matériel photographique et à effacer toute trace de mon activité. Mais je ne pouvais m’y résoudre ; j’attendais, sans pouvoir dire quoi… »

La réponse ne se fait pas attendre : les installateurs du système d’alarme venus de Londres sont bien nonchalants, et Bazna s’aperçoit rapidement qu’il suffit de retirer un tout petit fusible pour neutraliser l’alarme perfectionnée installée dans le coffre !

Bazna-Cicéron reprend confiance et se remet au travail sans attirer le moindre soupçon. Décidément, les Anglais ont fait preuve d’une grande légèreté dans cette affaire ; eux réputés si méthodiques… Cela cache t-il quelque chose ?

La chute

C’est un événement fortuit, mais aux lourdes répercussions, qui va mettre fin aux exploits de Cicéron en avril 1944 : la défection, puis la trahison, de Cornelia Kapp, la secrétaire personnelle de Ludwig Moyzisch, à l’ambassade d’Allemagne à Ankara.

Profitant d’un départ en vacances, cette dernière disparaît dans la nature. Durant plusieurs jours, Moyzisch va parcourir le pays à sa recherche. En vain. Un télégramme de Kaltenbrunner avertit Moyzisch qu’il est convoqué à Berlin pour répondre de la trahison de sa secrétaire. Le Sturmbannführer est dans une impasse : se jeter dans la gueule du loup ou désobéir aux ordres de Berlin. Moyzisch sait très bien qu’il sera arrêté et sans doute exécuté pour complicité de trahison s’il pose un pied en Allemagne ; mais refuser de partir, c’est signer ses aveux. Il essaie alors de gagner du temps, prétextant une maladie imaginaire l’empêchant de prendre l’avion. Mais il se sait perdu…

Alors que Moyzisch court dans tout le pays à la recherche de sa secrétaire, Cicéron, qui connaît Cornelia Kapp seulement de vue et ignore encore sa défection, la croise par hasard dans le hall de l’Ankara Palace, au bras d’un homme au visage jeune et lisse… Dans ses mémoires, Bazna écrit : « J’ai essayé de me persuader que je m’étais trompé, que j’avais vu des fantômes, mais la peur s’était installée en moi et ne me quittait plus. Je me souvenais de ce visage jeune et lisse ; je l’avais vu la nuit de cette course effrénée à travers la ville dans la voiture de Moyzisch, lorsqu’il était passé en trombe devant moi juste après que j’aie sauté. Jusqu’à aujourd’hui, je n’avais plus repensé à ce visage et à la menace qu’il représentait. »

Renseignements pris auprès du portier de l’hôtel : l’homme est anglais… Pour Cicéron-Bazna, l’ordre des choses semble soudainement basculer ; trop de questions sans réponses se bousculent dans sa tête. Et si la secrétaire de Moyzisch était un agent allemand avec pour mission de gagner la confiance de l’Anglais ? Et si, à l’inverse, c’était l’Anglais qui tentait de gagner la confiance de la fille pour duper Moyzisch et, à travers lui, Cicéron lui-même, la taupe la plus recherchée par le Secret Service ? Ou bien était-ce par pur hasard que ces deux-là étaient entrés à l’Ankara Palace ? Mais Cicéron le sait mieux que quiconque : dans ces affaires-là, il n’y a pas de place pour le hasard.

Pendant plusieurs jours, il tente de joindre Moyzisch, en vain. Où est passé l’Allemand ? Que sait exactement Cornelia Kapp de ses activités d’espion auprès de l’ambassade d’Allemagne ? Moyzisch l’a-t-il mis dans le secret ? Peut-elle le confondre auprès des Anglais ?

Cicéron panique. Il rentre à l’ambassade de Grande-Bretagne, fait disparaître l’argent caché sous le tapis de sa petite chambre, détruit le matériel photographique et efface toute trace de son activité d’espionnage. Il souhaiterait pouvoir s’enfuir immédiatement mais cela signerait indubitablement ses aveux. Il fait alors montre d’un grand sang-froid et reprend son service auprès de l’ambassadeur pendant quelques temps, comme si de rien n’était. Ignorant ce que sait réellement Cornelia Kapp de ses activités, il s’attend à être arrêté à tout moment. Mais rien ne se passe ; et le dernier jour d’avril 1944, Cicéron-Bazna présente sa démission à Sir Hughe et quitte l’ambassade par la porte de service, une petite valise en carton à la main, dans l’indifférence générale… Peut-on imaginer fin plus insignifiante à la plus grande histoire d’espionnage de la seconde guerre mondiale ? Voilà un homme désormais riche, qui va pouvoir se fondre dans la société turque et vivre de ses rentes. Mais le destin en décidera autrement et Cicéron n’est pas encore au bout de ses surprises…

Après la tempête

À partir du mois de juin 1944, la Turquie cesse d’être neutre et rejoint tardivement les Alliés dans leur lutte contre l’Allemagne nazie. Les derniers Allemands présents en Turquie ont jusqu’au mois d’août pour quitter le territoire sous peine d’être emprisonnés ou assignés à résidence. Moyzisch y voit un coup de pouce du destin et se fait volontairement placer en résidence surveillée dans l’ancienne ambassade allemande à Ankara afin d’échapper à la mort certaine qui l’attend à Berlin. Il y demeure jusqu’à la fin de la guerre. Il est ensuite transféré dans un camp de prisonniers en Allemagne, dans la zone occupée par l’armée de Patton, et subit de nombreux interrogatoires au sujet de son implication dans l’affaire Cicéron, dont la CIA et le MI6 commencent seulement à entrevoir l’étendue et l’énormité des fuites.

Il est libéré en octobre 1945. Quelques mois plus tard, il est embauché par une entreprise textile à Innsbruck, au poste de directeur à l’exportation.

En 1949, il rédige ses mémoires et révèle sa participation de première importance dans l’affaire Cicéron.

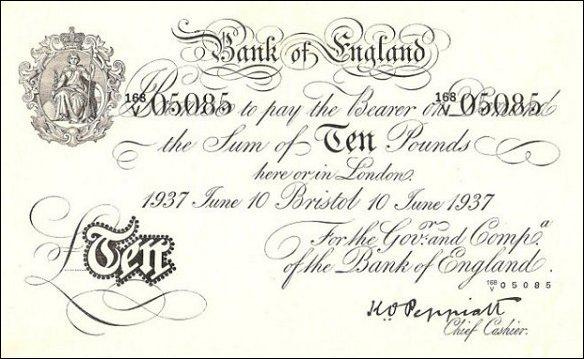

De son côté, Cicéron est redevenu Elysea Bazna, sous les traits d’un homme riche et oisif. Il est resté en Turquie ; il collectionne les maîtresses, les voitures de luxe, dort dans des palaces, fait des affaires. Le petit kavass, ancien bagnard, vit enfin l’existence dont il avait toujours rêvé. Pourtant, cela ne lui suffit pas : il se voit en nabab, en roi de l’immobilier, propriétaire du plus gigantesque complexe hôtelier de Turquie. Il investit toute sa fortune dans la construction d’un palace sur les rivages de la mer Égée… et perd tout. Jusqu’au dernier bouton de manchette, jusqu’à la dernière cravate de soie. Non pas que le projet ne fut sain ni ses associés de confiance. Mais le Trésor turc qui, depuis quelques temps, s’intéresse au train de vie princier de cet ancien domestique, fait une découverte pour le moins surprenante : l’argent dont se sert Bazna pour assurer ses dépenses depuis tant d’années, cet argent qu’il a investi dans ce projet pharaonique dont l’État turc lui-même est actionnaire, est tout simplement faux. De la fausse monnaie ! Des livres sterling contrefaites. Bazna, ignorant tout de cette supercherie, sombre dans un gouffre et l’affreuse vérité lui saute au visage : les Allemands l’ont escroqué et ont payé ses services avec des fausses livres sterling !

En effet, et Bazna alias Cicéron l’ignore encore lorsque la police frappe à sa porte ce matin de juillet 1950, les nazis avaient mis en place un vaste programme de fabrication de fausse monnaie dans le seul but de faire s’écrouler l’économie britannique en inondant le Royaume de fausses livres sterling. Nom de code de l’opération : Bernhard. Cette dernière avait été finalement abandonnée mais l’argent contrefait avait néanmoins été utilisé pour rétribuer les services de plusieurs collaborateurs extérieurs du Reich, dont l’infortuné Cicéron. Cette fausse monnaie avait été fabriquée par des spécialistes capturés dans toute l’Europe par les Allemands, et enfermés dans un block secret du camp de concentration de Sachsenhausen : photograveurs, faussaires, dessinateurs, imprimeurs… Ces malheureux furent les complices malgré eux de la plus gigantesque escroquerie du vingtième siècle.

Bazna-Cicéron entame une longue descente aux enfers : tous ses biens et avoirs, ses actifs, ses sociétés sont saisis. Il est obligé par la justice turque de rembourser les dizaines de créanciers qu’il a involontairement floués.

Il s’installe alors avec sa famille dans un minuscule appartement de la périphérie d’Ankara et enchaîne les emplois et les projets sans lendemain : il donne des cours de chant, fait le commerce de voitures d’occasion, écrit au chancelier Adenauer afin de demander réparation des préjudices subis par le Reich, et essaie sans succès d’intenter un procès à l’Allemagne fédérale pour escroquerie…

Une révélation sensationnelle

Comme on a pu le constater, de nombreuses invraisemblances parsèment les récits écrits de Bazna-Cicéron et de Ludwig Moyzisch.

À les croire, Elysea Bazna aurait pu durant plusieurs mois, et en toute impunité, soutirer des informations ultra-confidentielles à la barbe des Britanniques et de leurs services de renseignements ; et ce, en commettant de nombreuses imprudences : il dissimule d’énormes sommes d’argent sous le tapis de sa chambre à l’ambassade de Grande-Bretagne, il affiche un train de vie fastueux et collectionne les maîtresses à qui il ne cache sans doute rien de ses activités d’espion, il se déplace sans trop de précautions dans les rues truffées d’agents étrangers d’Ankara, il ouvre des coffres-forts aux systèmes d’alarmes sophistiqués, déjoue des interrogatoires… et tout ceci sans éveiller l’attention du Secret Service. Encore plus effarant : si l’on en croit les mémoires des deux principaux protagonistes de cette ténébreuse affaire, Moyzisch et Cicéron lui-même, les services de sécurité de l’ambassade britannique ne prennent même pas soin de vérifier les antécédents de Bazna lors de son recrutement, ne vérifient pas ses allées et venues, dédaignent de s’intéresser de plus près à ce coffre-fort d’où disparaissent tant de documents ultra-secrets, ne s’intéressent pas aux agents et aux membres de l’ambassade d’Allemagne qui ont fait défection, semblent sourds aux rumeurs relatant les exploits de Cicéron, et laissent tranquillement partir Elysea Bazna en avril 1944 sans lui poser la moindre question…

En 1981, le journaliste et historien Anthony Cave Brown lance un pavé dans la mare en publiant La Guerre secrète, ouvrage étayé d’une abondante documentation, dans laquelle il tend à prouver que Cicéron était en réalité un agent double à la solde des services de renseignements britanniques !

Le journaliste anglais avance de nombreuses hypothèses ou vérités historiques afin d’appuyer son argumentation, certaines d’entre elles étant suffisamment troublantes pour que nous nous y arrêtions un instant. D’après Brown, jamais Bazna-Cicéron n’aurait pu agir aussi longtemps dans le secret sans être démasqué. Était en poste à cette époque à l’ambassade de Grande-Bretagne d’Ankara le lieutenant-colonel Montaigue Reaney Chidson, grand responsable du service secret britannique en Turquie. À cinquante et un ans, Chidson était l’un des officiers les plus expérimentés du MI6 et, à Ankara, ses attributions comportaient le contrôle et l’observation du personnel de l’ambassade ; toujours d’après Brown, jamais un homme tel que Bazna n’aurait pu échapper à l’attention aiguisée du lieutenant-colonel Chidson.

Et Anthony Cave Brown va encore plus loin : Chidson aurait découvert les activités d’espionnage de Bazna et l’aurait très rapidement placé sous contrôle indirect avant de le placer définitivement sous contrôle direct1. Ce qui faisait de Cicéron un agent double qui, sous l’autorité du MI6, transmettait aux Allemands des documents contrôlés à l’avance par les Britanniques.

Autre « preuve » avancée par Brown : le rôle joué par Cornelia Kapp, la secrétaire de Moyzisch ayant fait défection en avril 1944. Cette dernière aurait été en réalité une taupe travaillant pour les Américains et sciemment placée au service de Moyzisch, alors responsable comme on le sait du RSHA, le service de renseignement de la SS, en Turquie. Sa principale mission aurait été de démasquer Cicéron.

La thèse de Brown est certes intéressante mais peu réaliste. Il suffit d’analyser les faits. Il est peu probable que les Britanniques eussent fait passer volontairement, à des fins de désinformation, des documents aux Allemands ; certains dossiers photographiés en secret par Cicéron n’avaient aucun intérêt à tomber aux mains des Allemands. Jamais les Alliés n’auraient pris un tel risque. À commencer par les résultats des grandes conférences stratégiques alliées de Casablanca, du Caire et de Téhéran qui devaient décider de la fin du conflit et des mesures définitives à prendre contre l’Allemagne d’Hitler. À l’évidence, si les services secrets de Sa Majesté avaient voulu induire l’ennemi en erreur, ce sont des documents d’une tout autre nature qu’ils auraient placés dans le coffre et la mallette de l’ambassadeur.

Le lieutenant-colonel Chidson s’est toujours refusé à la moindre révélation sur cette affaire jusqu’à sa mort survenue en 1957. Faute de déclarations du principal intéressé, Anthony Brown en est réduit aux conjectures…

Autre fait troublant : le témoignage de Cornelia Kapp, après la guerre, soutenant avoir été placée par les services américains aux côtés de Moyzisch afin de découvrir la véritable identité de Cicéron. Or, si Bazna-Cicéron travaillait déjà comme agent double pour les Britanniques, à quoi bon une telle mission ? Et l’on sait également, grâce à plusieurs sources, que Cornelia Kapp était une toxicomane souffrant de crises d’hystérie et qu’elle n’était à cause de cela absolument pas fiable. Moyzisch lui-même souhaitait s’en débarrasser depuis longtemps. De plus, il existe des preuves selon lesquelles les services allemands auraient recruté Cornelia Kapp totalement par hasard.

Alors, Cicéron était-il un agent double à la solde des Britanniques ? Un valet téméraire et opportuniste ? L’idiot utile des services de renseignements britanniques ? Ou un agent du contre-espionnage turc, comme certains l’ont avancé après la guerre ?

1 L’expression « sous contrôle indirect » signifie que l’agent était manipulé à son insu par les Britanniques ; « sous contrôle direct », qu’il travaillait sciemment pour eux.

La vérité sur l’Affaire Cicéron

L’affaire Cicéron aurait pu rester l’une de ces innombrables énigmes historiques sur lesquelles chacun a une opinion et personne n’a de certitudes. Mais en 2005 les services secrets britanniques ont ouvert leurs dossiers à la recherche ; ces derniers ne sont accessibles à tous que depuis très peu de temps. Il est donc désormais possible de revenir en 1943 et de regarder l’envers du miroir…

Les dossiers KV 6/8 et FO 371 du MI6 et du Foreign Office nous apprennent en premier lieu que les Britanniques n’ont eu connaissance des fuites provenant de leur ambassade à Ankara qu’à partir de janvier 1944, c’est à dire plus de deux mois et demi après le début des activités de Bazna-Cicéron. C’est une conversation entre Sir Hughe Knatchbull-Hugessen, l’ambassadeur britannique, et le ministre des Affaires étrangères turc (proche de l’ambassadeur du Reich Von Papen), ainsi qu’un télégramme envoyé par Roosevelt à Churchill qui tirent de leur quiétude les membres du Foreign Office à Londres. Tout le monde semble au courant de ces fuites sauf eux !

Nous retrouvons dans les archives du Foreign Office une lettre de Sir Anthony Eden, alors ministre britannique des Affaires étrangères, envoyée à Winston Churchill, datée du 21 janvier 1944. Sir Eden écrit : « Il y a eu de très sérieuses fuites à Ankara, et il est possible que ces fuites proviennent de source britannique autant que turque. La question est si grave et si fâcheuse que nous envoyons des officiers spéciaux pour enquêter. »

Ces officiers spéciaux, commandés par Sir John Dashwood, haut fonctionnaire du Foreign Office, vont se hâter doucement et n’arriveront à Ankara qu’à la fin du mois de janvier 1944. Comme nous le savons déjà grâce à Cicéron lui-même, cette enquête n’a sans doute pas été menée avec le sérieux qu’elle méritait. Le 7 mars 1944, Sir Dashwood établit un rapport assez déroutant dans lequel il se garde de conclure que les fuites puissent provenir de l’ambassade elle-même. Il incrimine plutôt la distraction de l’ambassadeur britannique, et pense que ces fuites ont pu se produire lors d’un voyage en train de ce dernier. Quelqu’un aurait fouillé sa mallette alors que Sir Hughe se rendait au wagon restaurant…

Mais en enquêteur consciencieux, Dashwood a interrogé tout le personnel de l’ambassade et, dans son rapport, en vient naturellement à évoquer le cas du valet de l’ambassadeur, un certain Elysea Bazna… On retient son souffle avant de lire l’appréciation suivante : « Trop stupide pour faire un bon espion, et, de toute façon, il ne lit ni ne parle anglais. » No comment…

A ce stade, nous avons déjà trois certitudes :

L’hypothèse de Anthony Cave Brown est infondée ; les services anglais ne contrôlent pas Cicéron et ils ne savent même absolument rien sur son compte. Bazna-Cicéron n’a donc jamais été un agent double à la solde des britanniques.

L’enquête des officiers spéciaux du Foreign Office a été vraisemblablement bâclée, et leur mépris instinctif pour les autochtones turcs a joué en leur défaveur.

Cicéron peut désormais continuer à exercer ses talents sans être autrement inquiété…

Et Cornelia Kapp, la secrétaire toxicomane de Ludwig Moyzisch qui a fait défection en avril 1944 ? Elle a été « récupérée » par les Américains à Ankara avant d’être transférée aux services de renseignements militaires britanniques, dans leur base du Caire à la fin du mois d’avril 1944. On apprend à la lecture de ses premiers interrogatoires, retranscrits dans le dossier KV 6/8 – 30/5/44 qu’elle connaissait finalement très peu de choses sur les activités de Ludwig Moyzisch. Ensuite, qu’elle n’a travaillé à l’ambassade allemande, en tant que taupe pour les Américains, que seulement quinze jours, du 20 mars au 5 avril 1944 ; et que, à l’inverse de la thèse soutenue par Anthony Brown, elle n’a jamais eu pour mission de démasquer Cicéron… pour la simple et bonne raison qu’à cette époque là, ni les Américains ni les Britanniques ne connaissaient l’existence de ce dernier et encore moins son nom de code ! C’est à partir de la fin avril 1944, lors de cet interrogatoire de Cornelia Kapp, que les Alliés entendront pour la première fois parler d’un étrange agent, méticuleux et discret, surnommé Cicéron et que seul Ludwig Moyzisch connaissait. L’ancienne secrétaire n’en sait pas plus. Elle avoue que « les chefs du SD (Sicherheitsdienst) ne lui faisaient pas confiance et que le travail était compartimenté pour des raisons de sécurité. »C’est seulement en mai 1945 que l’interrogatoire d’une certaine Maria Molkenteller, traductrice au RSHA, mettra les agents du MI6 sur la piste de Cicéron. Cette dernière, au sein du service de renseignement de la SD, avait pour travail durant la guerre de traduire et recopier les documents en provenance d’Ankara. Elle parle des relations entre un attaché commercial de l’ambassade d’Allemagne (L. Moyzisch) et le valet de l’ambassadeur britannique.

Sur la base de cette nouvelle information, les agents du MI6 mettent la pression sur Moyzisch, alors détenu au camp de prisonnier « 020 », quelque part dans l’ouest de l’Allemagne. Les archives nous révèlent que sous les menaces ou contraintes physiques, Moyzisch finit par craquer et tout dévoiler : ses relations avec Cicéron, les rendez-vous secrets, les documents photographiés, l’argent… Mais Moyzisch ne peut avouer ce qu’il ignore : la véritable identité de Cicéron. Il ne connaît que le diminutif de son prénom : Ilya.

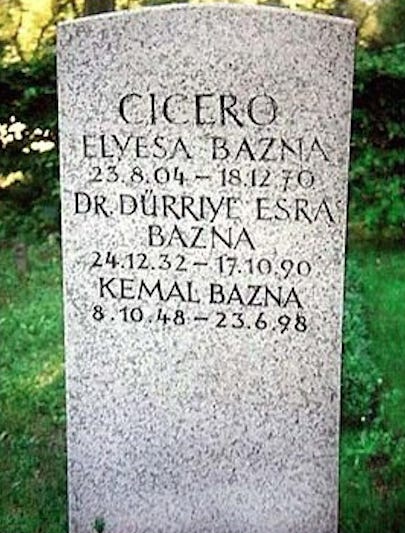

Nous sommes le 19 juin 1945. Il faudra attendre le 17 août pour trouver dans les archives une lettre envoyée par le major C. O’Brien, du MI6, à son homologue du MI5, le service de contre-espionnage britannique : « L’agent auquel Moyzisch fait référence sous le nom d’Ilya est presque certainement Elysea Bazna. » En dépit du presque certainement qui laisse encore une petite place pour le doute, il est clair que les services secrets de sa Majesté viennent enfin d’identifier Cicéron, trois mois et neuf jours après la fin de la guerre en Europe et seize longs mois après la démission du valet de l’ambassadeur britannique à Ankara…

Par la suite, les agents du MI6 n’ont pas essayé de retrouver Cicéron. A quoi bon ? Le Foreign Office et les services secrets avaient le plus grand intérêt à faire oublier toute l’histoire. Toute révélation sur cette affaire aurait fait une publicité détestable aux services de renseignements de sa Majesté.

Signé Cicéron…

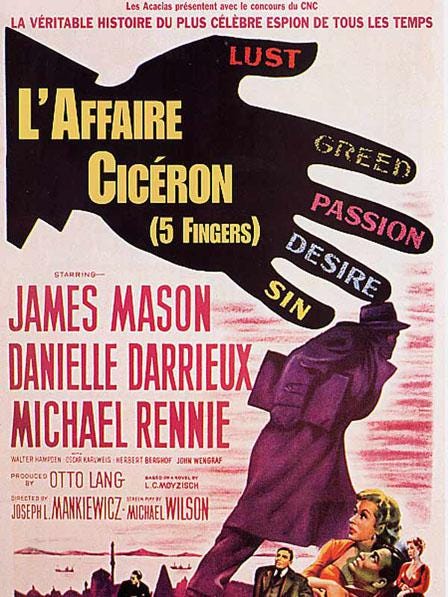

Comme on le sait, après la découverte de l’escroquerie aux fausses livres sterling, Elysea Bazna est redevenu un homme pauvre, harcelé par les créanciers. Il vit d’expédients durant de nombreuses années et, en 1960, décide d’écrire ses Mémoires, comme l’a fait Moyzisch quelques années auparavant. Mais notre homme n’est pas écrivain. Il fait donc appel à un journaliste allemand, Hans Nogly, afin de l’aider à rédiger ses souvenirs. Avant de se mettre au travail, Nogly souhaite s’assurer qu’il n’a pas affaire à un escroc mais bien au véritable Cicéron, le plus grand espion de la Seconde Guerre mondiale. Car depuis 1952, ce nom est passé à la postérité grâce à la sortie du film de Joseph Mankiewicz, Five Fingers (l’Affaire Cicéron), avec James Mason et Danielle Darrieux dans les rôles principaux, librement inspiré du récit littéraire de Ludwig Moyzisch. À l’époque, Bazna avait même essayé de se faire embaucher par le réalisateur, sans succès ; Mankiewicz prétextant qu’il était bien moins intéressé par les faits réels que par la puissance romanesque de l’histoire…

Pour s’assurer de la véritable identité de Bazna, Hans Nogly fait donc appel au seul homme sur terre capable de l’identifier : Moyzisch lui-même. Une confrontation est organisée, décrite comme étrange, froide et compassée, les deux principaux partenaires de cette extraordinaire affaire s’apercevant qu’ils n’avaient pas grand chose à se dire.

Rassuré, Hans Nogly se met au travail. Le livre sort en librairie en 1961 et connaît immédiatement un immense succès international. Elysea Bazna voyage partout en Europe pour assurer la promotion du livre ; partout, sauf en Angleterre où il craint une vengeance des Anglais.

En France, la presse et la télévision se passionnent pour les aventures de Cicéron et Bazna est reçu par Alain Decaux dans les studios de la R.T.F. Leur rencontre donnera lieu à une interview télévisée dans laquelle l’ancien espion mêle vérités et mensonges, bafouille ou botte en touche quand une question le gêne. De nombreuses incohérences subsistent dans son récit des faits.Le « plus grand espion de la Seconde Guerre mondiale » s’établira ensuite à Munich, afin de toucher ses droits d’auteur sans être poursuivi par la meute de ses créanciers. Il ira même jusqu’à demander aux autorités allemandes des indemnités chômage qui lui seront accordées !

Il s’éteindra à Munich le 21 décembre 1970.

Cet article est directement inspiré du livre de François Kersaudy : L’affaire Cicéron.

.

.

Sources bibliographiques

François Kersaudy, L’Affaire Cicéron, Paris, Perrin, 2005

Elyesa Bazna, Signé Cicéron, Paris, Laffont, 1962

Ludwig Moyzisch, L’Affaire Cicéron, Paris, Bourgois, 1984

Pierre Nord, Le Kavass d’Ankara, Paris, Fayard, 1974

Winston Churchill, Mémoires de guerre 1941-1945, Paris, Tallandier, 2020

Gérard Chauvy, L’Abwehr 1939-1945, Paris, Perrin, 2023

Paul Paillole, Services spéciaux 1935-1945, Paris, Robert Laffont, 1975

Christopher Andrew, Defend the realm, New York, Alfred a Knof, 2009

Arnold Reisman, Turkey’s modernization. Refugees from nazis and Atatürk’s vision, Washington, New academia publishing, 2006